令和2年4月17日 青貝微塵塗三分刻鞘脇差拵 遊洛斎赤文

青貝微塵塗三分刻鞘脇差拵 ご売約済

[揃金具]百合図 素銅地 据紋高彫 金銀赤銅色絵

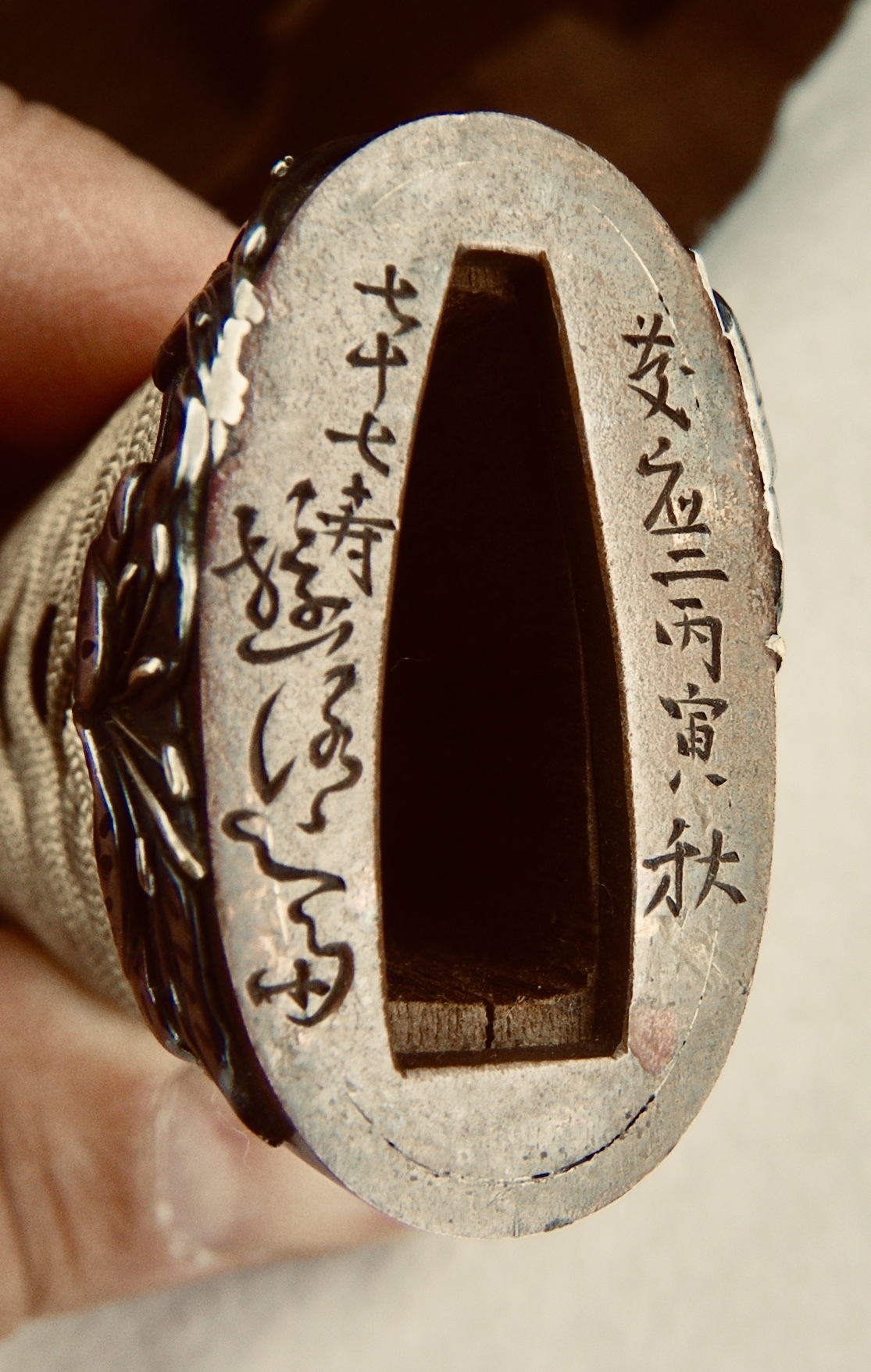

縁銘=慶応二丙寅秋七十七寿遊洛斎

頭銘=(金象嵌銘)赤文

鐺銘=(金象嵌銘)赤文

鐔=鉄地 銘=成龍軒栄寿(金印)雨龍紋散

目貫=猿候補月図 表=猿図 素銅地金色絵

裏=月図 銀地

鯉口、裏瓦、栗形、鐺は素銅地彫込象嵌金銀色絵。

小柄=無銘 糸瓜図 素銅地 据紋象嵌。

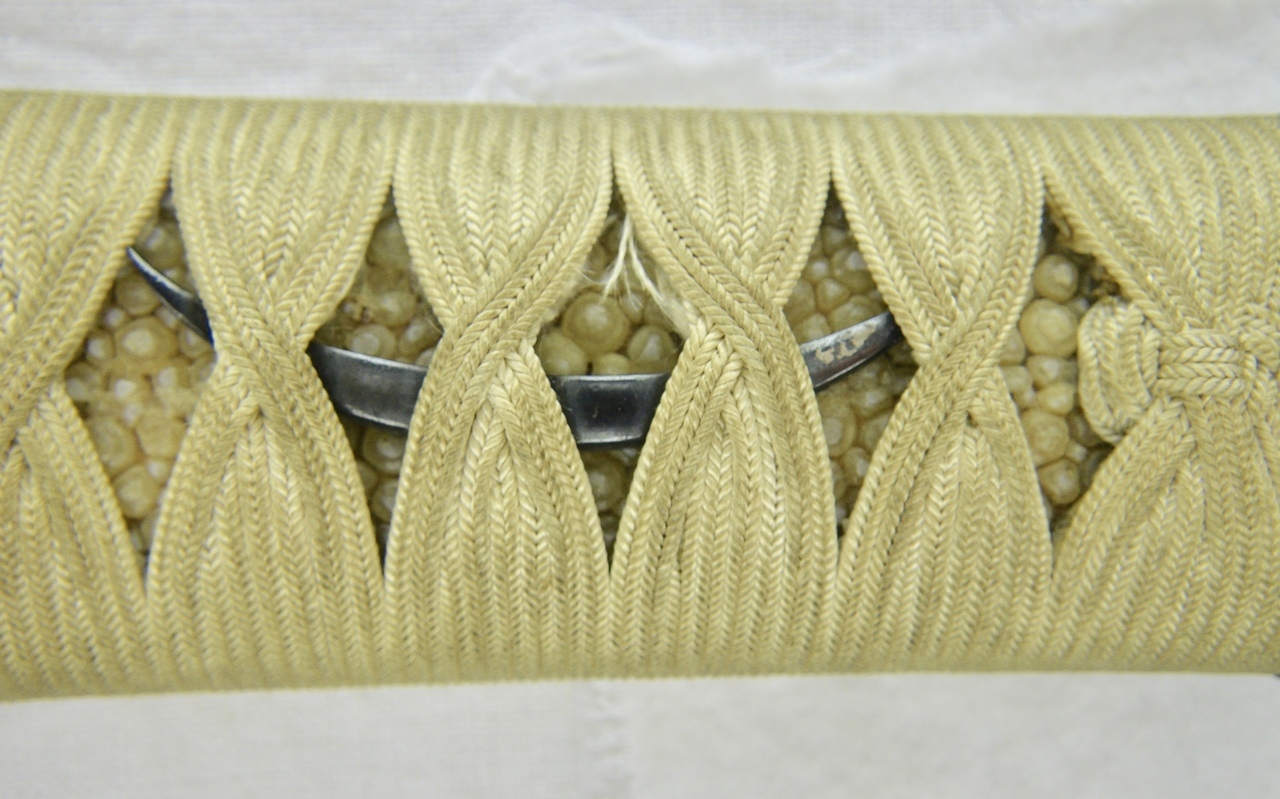

柄=白鮫皮着芥子蛇腹糸組上巻。

桂野赤文は寛政元年(1789年)桂雲軒定治の次男として生ま

れた。兄は鷺州、弟南山と称し共に金工家であり金工一家であっ

た。赤文は青年の頃に京都に入洛し、それを記念に自分の号を生

涯「遊洛斎」とした。酒井家のお抱え金工師となる前に江戸にも

遊学し、この頃儒者であった亀田鵬斎に学び多大なる影響を受け

たようである。鵬斎は豪放磊落な人物で化政期に文人サロンにて

風雅な遊びを谷文晁、大田南畝、曲亭馬琴、山東京伝、酒井抱

らと一緒に楽しんでいた。また、酒に浸っては書をものしたとい

う粋人で「みみず書き」の書で親しまれていた。このみみず書き

に惚れたのが赤文であった。江戸遊学後、赤文は独特のみみず書

きで銘を彫り始めている事でいかに鵬斎から影響を受けたか窺い

知れよう。鵬斎自身は越後に良寛和尚を訪ね意気投合してから字

がグニャグニャくねりだしたらしく、歴史の深みを感じずには

いられない。赤文は体が大きく髭を蓄え、風体異風で飄々とし

ていて「みみず書き」を地で行くような人であったようである。

この拵を眺めてみると、独特の雰囲気を醸し出していて個性的

でもある。特に縁頭の百合の迫力には圧倒されてしまう。当時貴

重な赤味の強い緋色銅(ひいろどう)を使い独特の造形美に仕上げ

ており、赤文ならではの作品であろう。また目貫も名工「安親」

風であり深みのある作品に仕上がっていて,つい少欲知足の言葉

を思い浮かべてしまう。水に浮かぶ月を取ろうとして溺れ死んで

しまう猿猴捕月のお話しである。赤文は金銭に執着せず、信仰心

厚く、また人情に厚い人柄であったようなので喜寿になるにあた

り、自らを戒めるためにこの目貫を使ったのではないだろうか。

鵬斎から学んだ人をくったような書きぶりの銘を生涯刀装具に切

り続けた粋人であった。

保存刀装具鑑定書

写真をクリックすると拡大されます。

お問合せ・ご相談

担当:柴田和光

親子三代、信用第一に美術刀剣の商いをして参りました。日本刀は日本にしかない芸術品であり、文化であります。

お客様のご希望をお聞きしながら、御刀、刀装具をご紹介できればと思っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。お客様のご来店を心からお待ちしております。

柴田 和光