令和5年9月12日

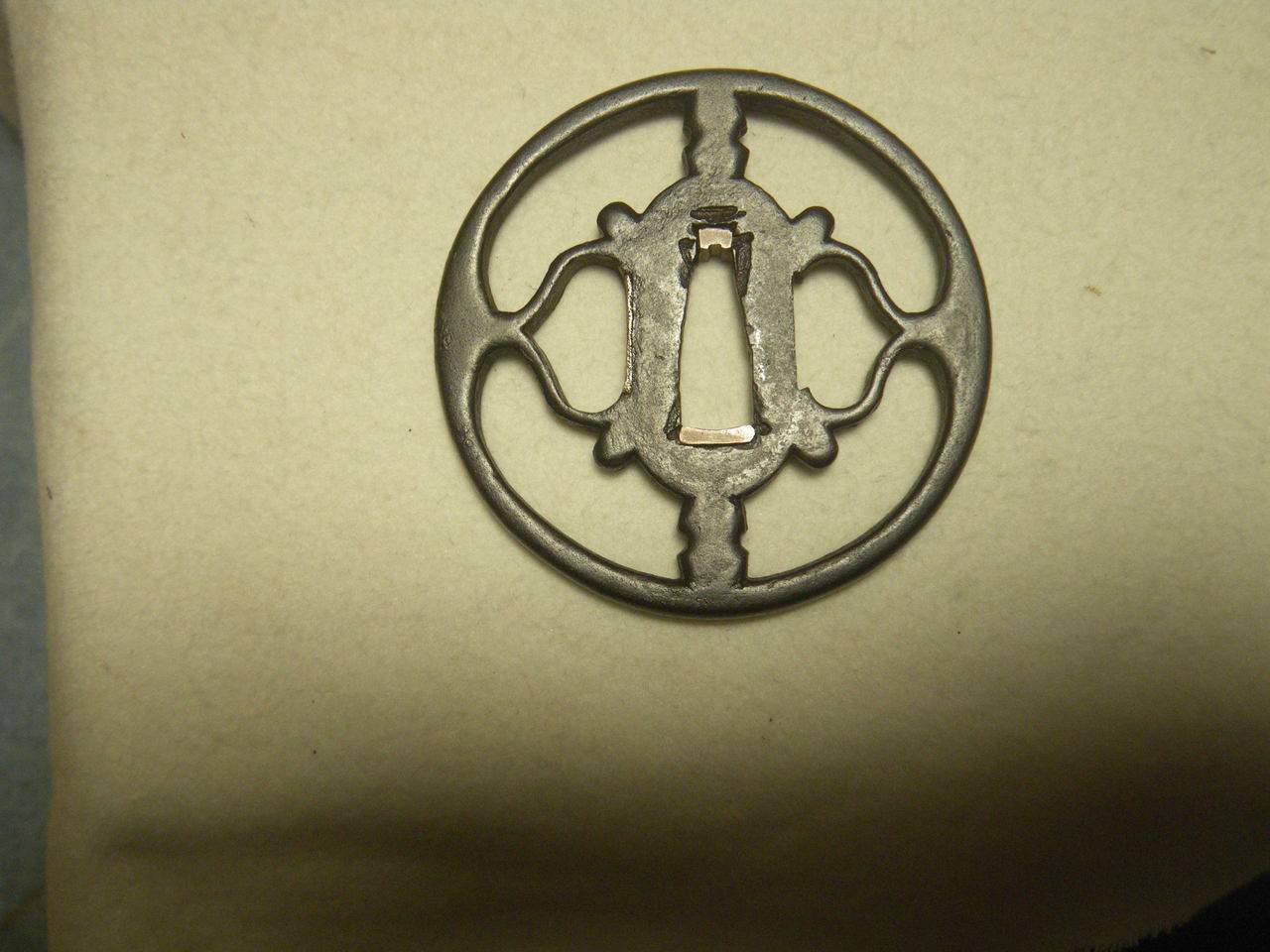

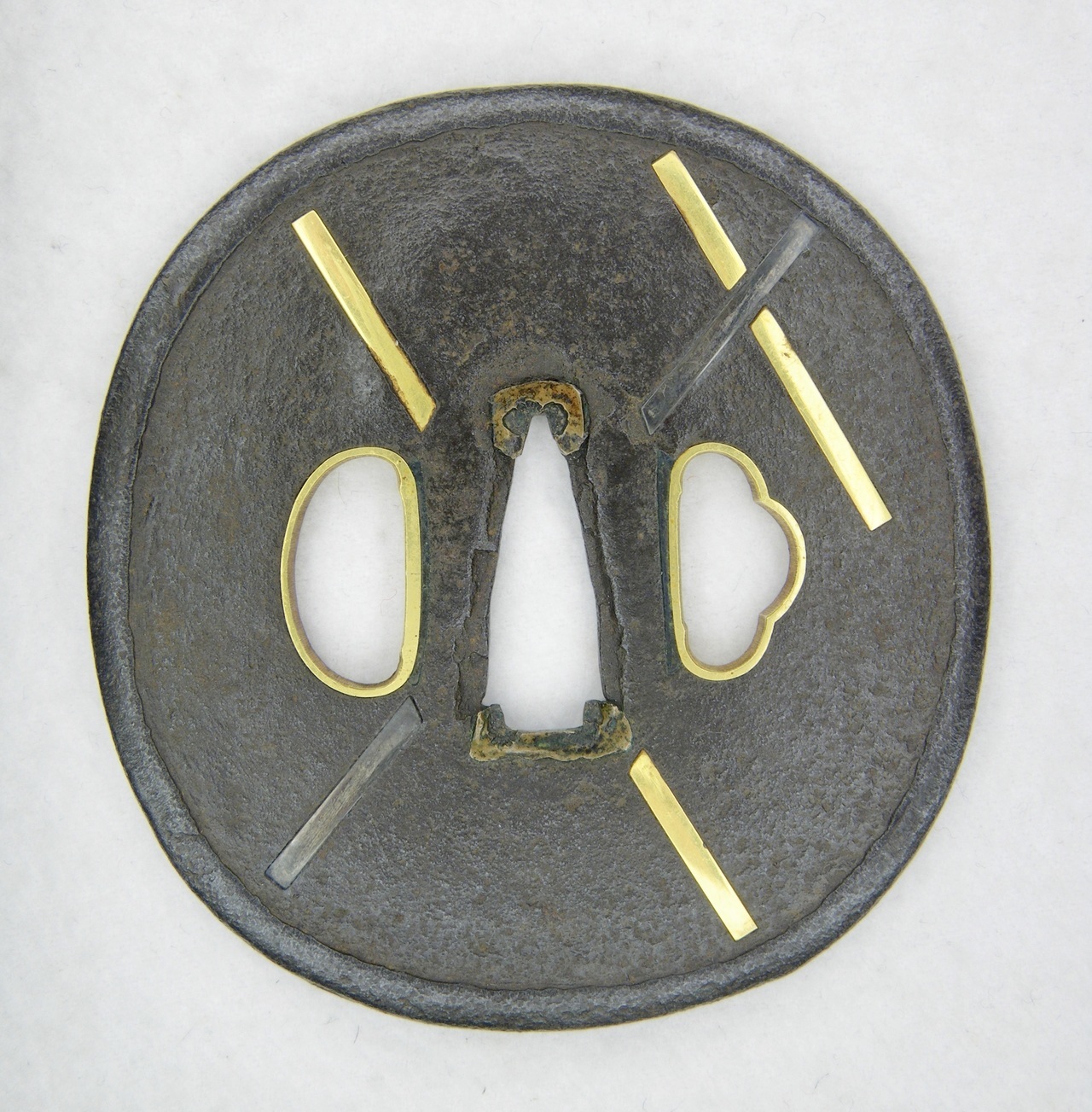

鐔 無銘 京正阿弥

売約済み

波の図 鉄地 竪丸形 文箱透 金象嵌 丸耳

縦75ミリ 横73ミリ

表面全体に波を彫り、左右に文箱を透かしている。

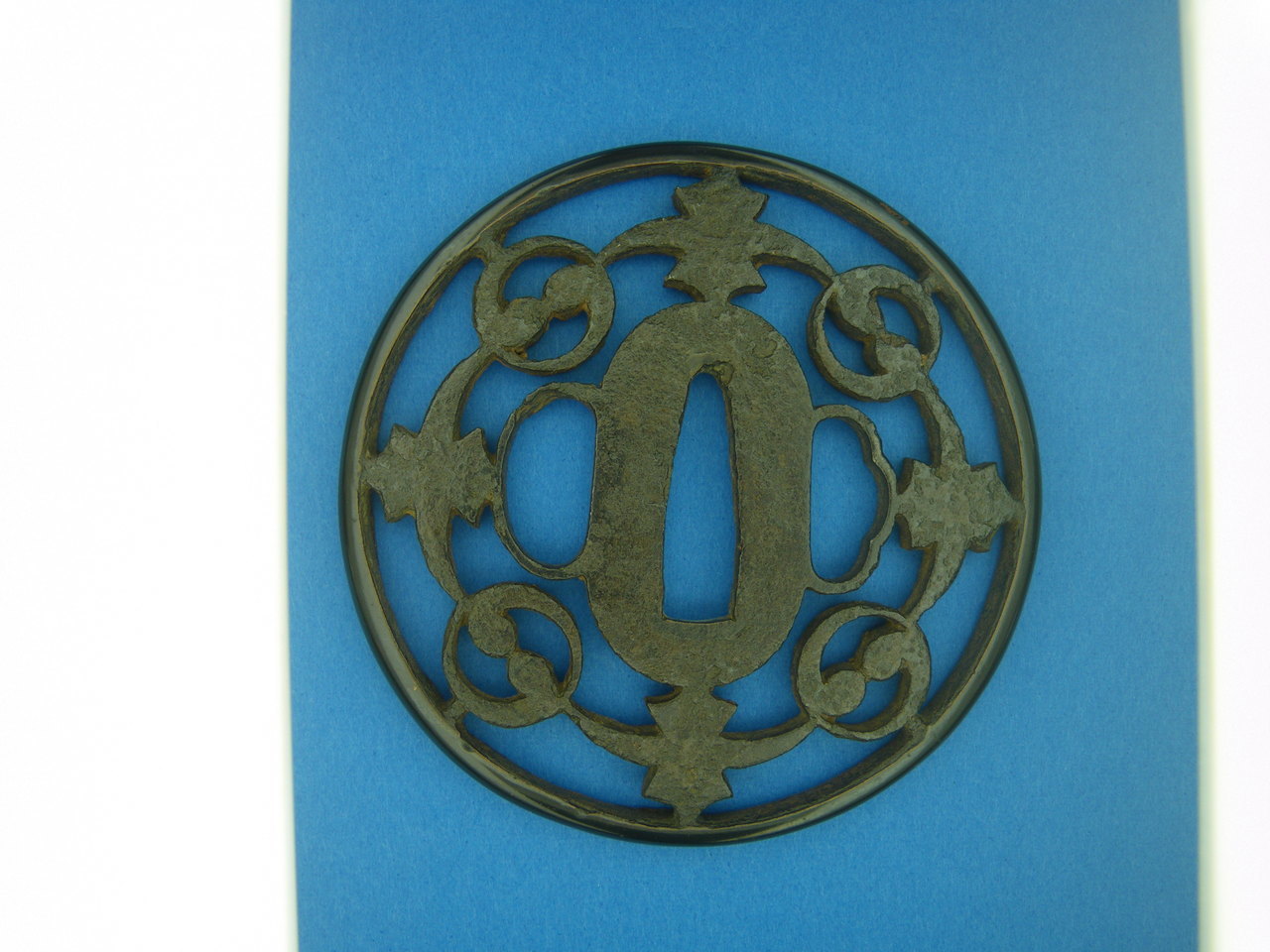

鐔、無銘 京透

35,000円

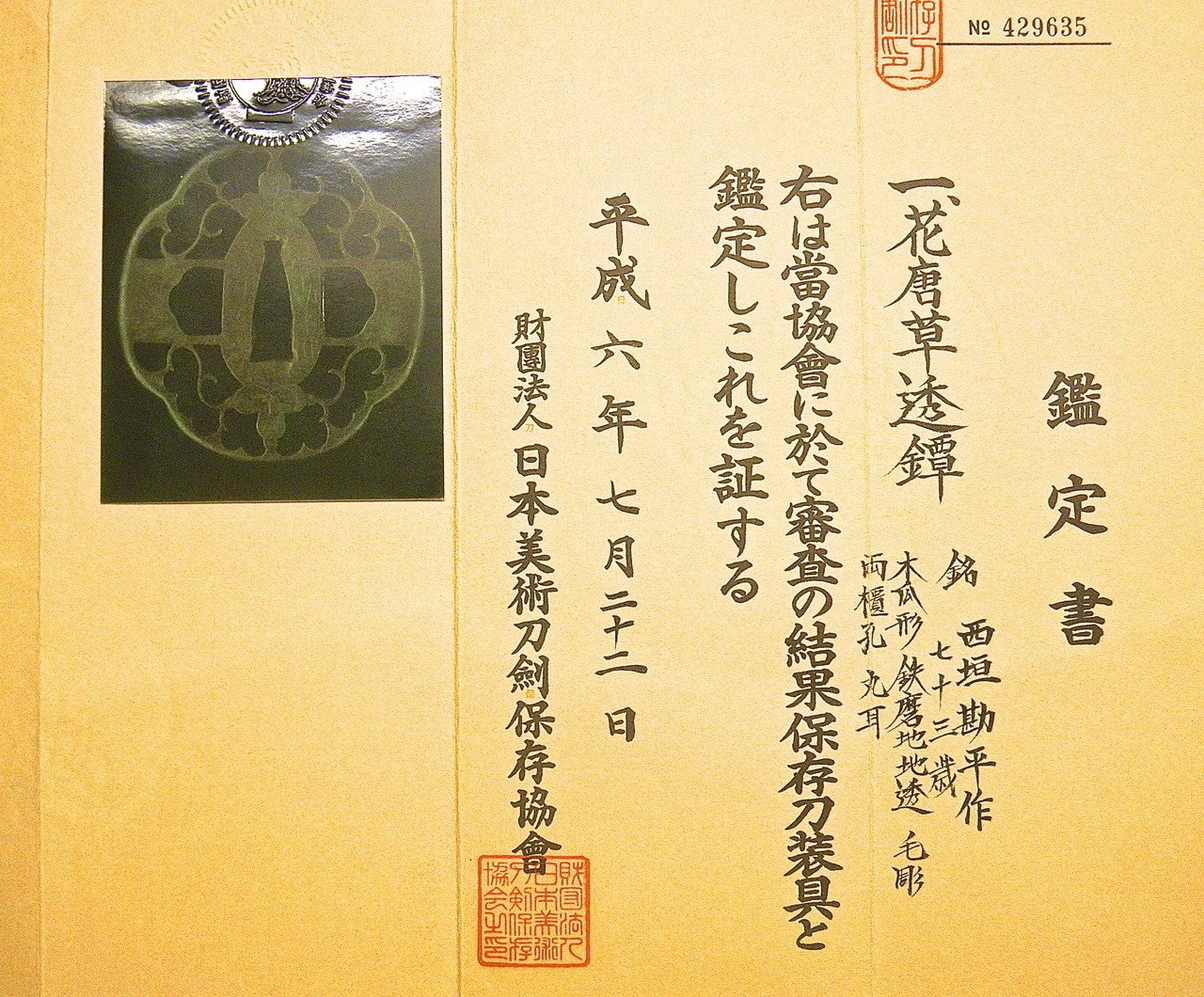

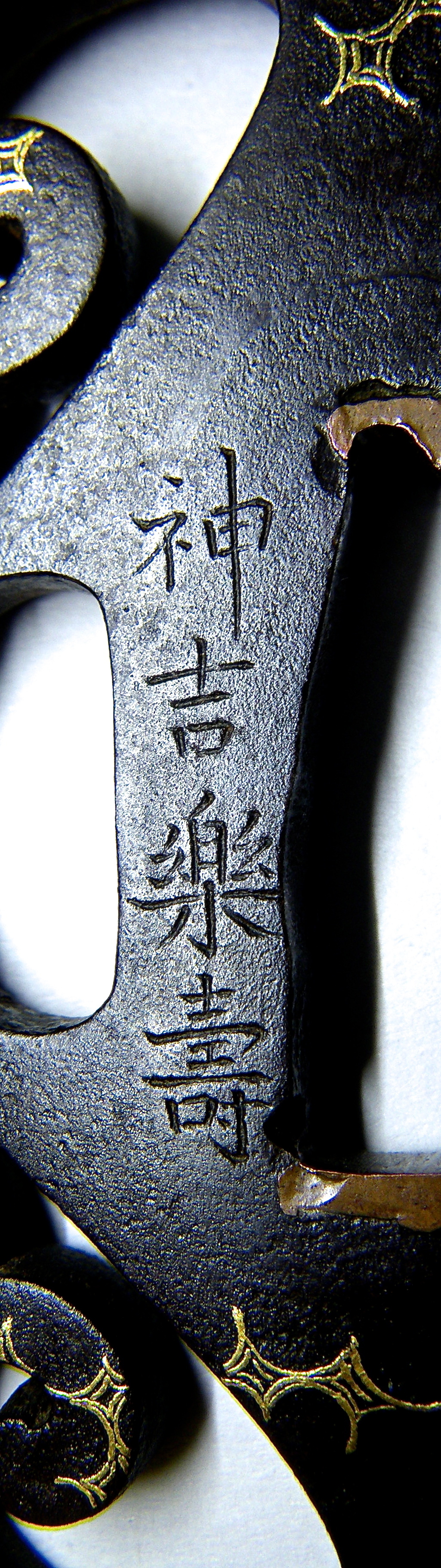

菊花に短冊図

縦81ミリ 横81ミリ

中国河南の元稹という白居易の親友で8世紀に活躍した人の漢詩(不是花中偏愛菊・此花開尽更無花)

が彫られていて、菊に対する慈しみの気持ちが表されている作品である。

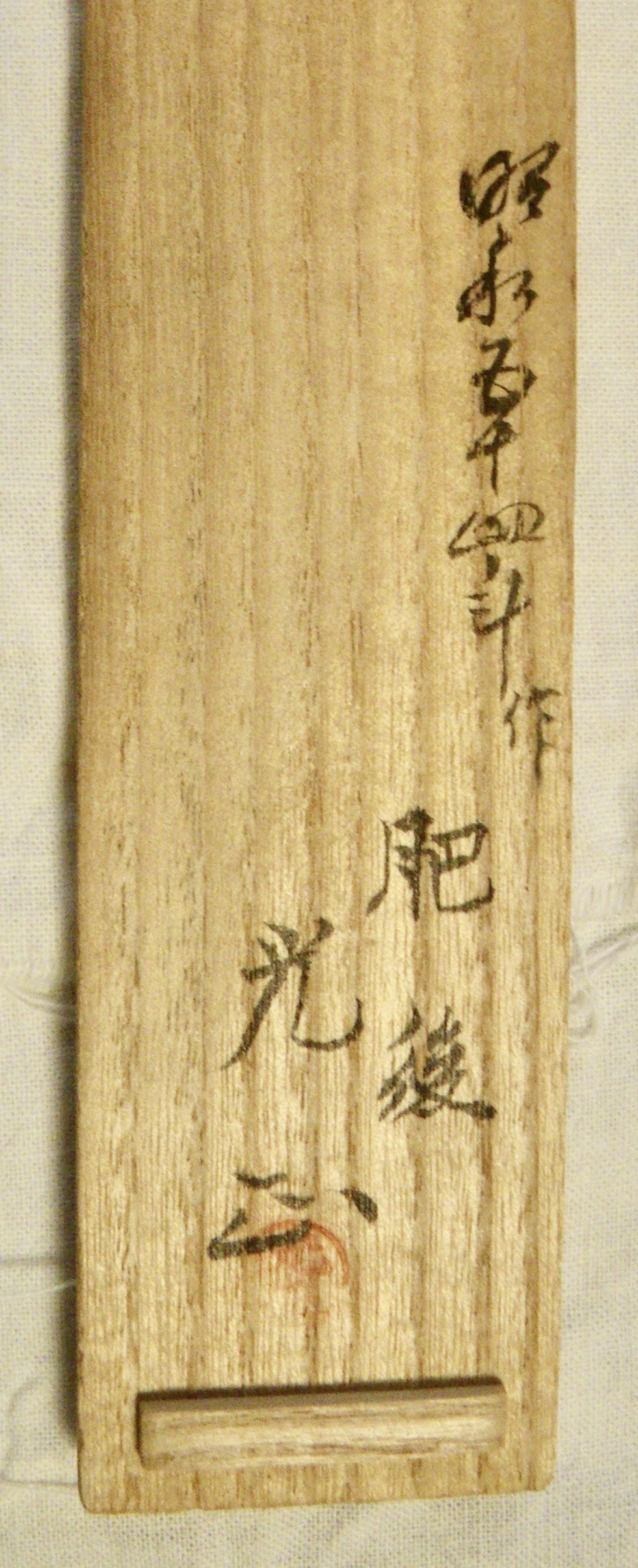

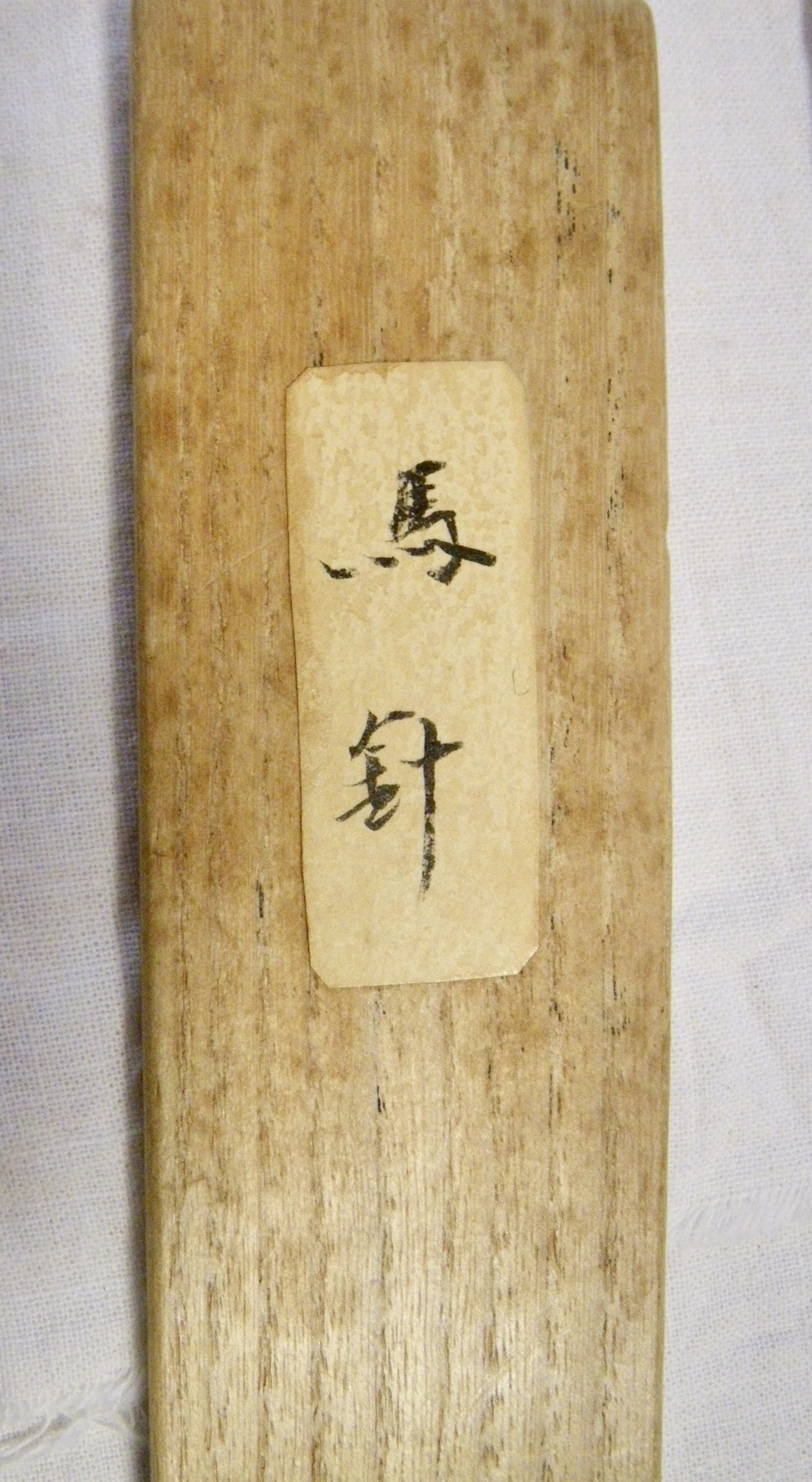

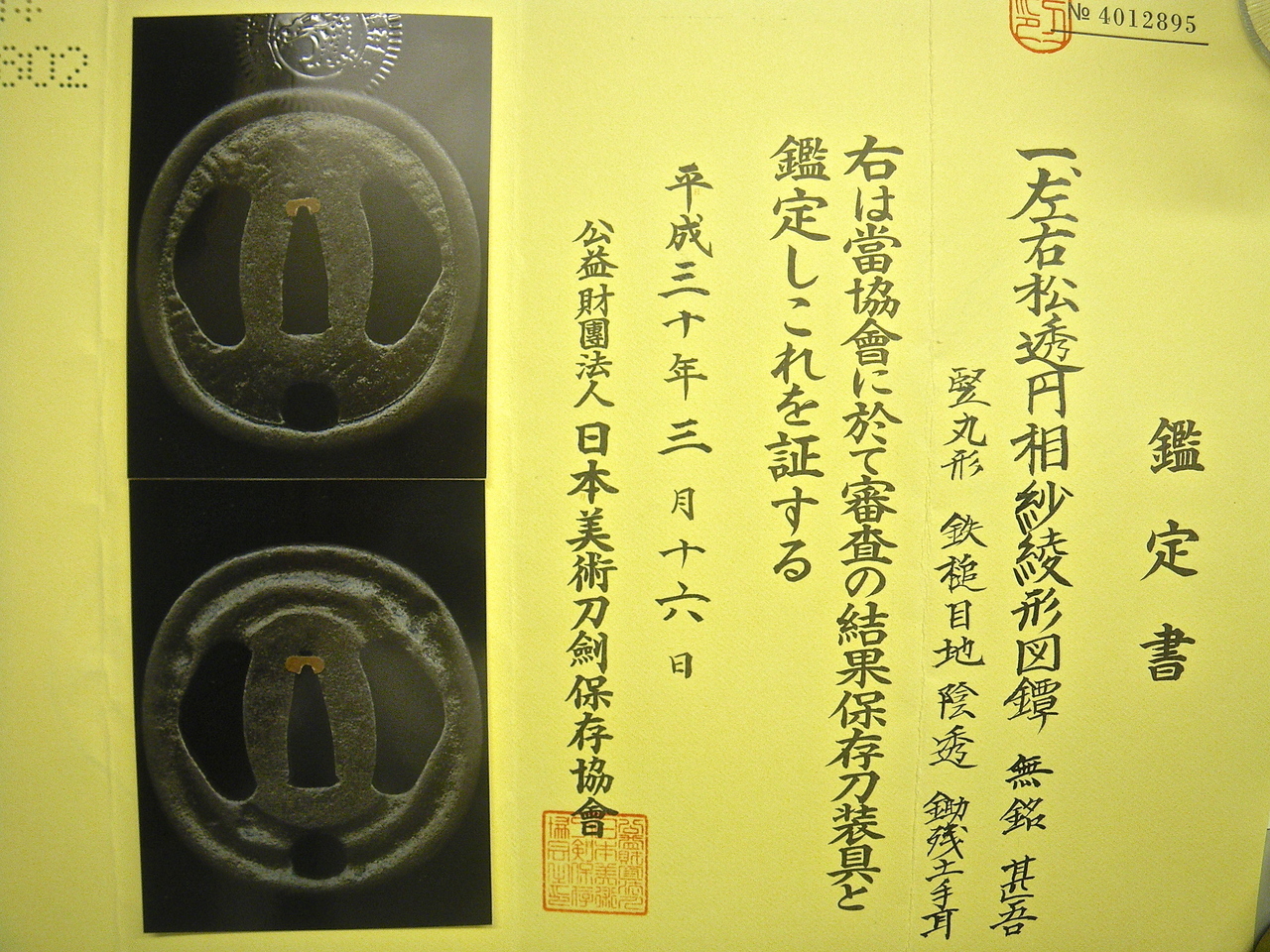

令和3年4月1日 鐔 無銘 埋忠

鐔 無銘 埋忠(後代) ご売約済み

交叉文図 鉄槌目地 竪丸形 金銀象嵌 土手耳

両櫃孔(金内覆輪)

縦80ミリ 横76ミリ 厚さ4ミリ(耳)、3ミリ(切羽台)重さ175g

埋忠家は室町時代に起こった白銀師の集団である。仕事の中心は

ハバキを中心とする金具製作で、それ以外に刀・刀装具製作(鐔など)

刀の茎の磨上(金象嵌による銘の嵌入)、刀身彫等を受け持ち活躍

した。埋忠明寿(1558~1631)が有名であり、明寿の鐔が二枚重要

文化財に指定されている。この鐔は無銘ではあるが埋忠後代と鑑定

された一枚である。後代と言っても江戸中期の明寿の孫の宗茂、宗

義あたりでなかろうか。鉄味も古雅でよく鍛えられたものである。

櫃孔の金内覆輪も丁寧で古く、交叉象嵌も味があり、一流職人によ

るものであろう。侘び寂びを感じさせる埋忠鐔をお薦めする。

保存刀装具鑑定書

写真をクリックすれば拡大されます。

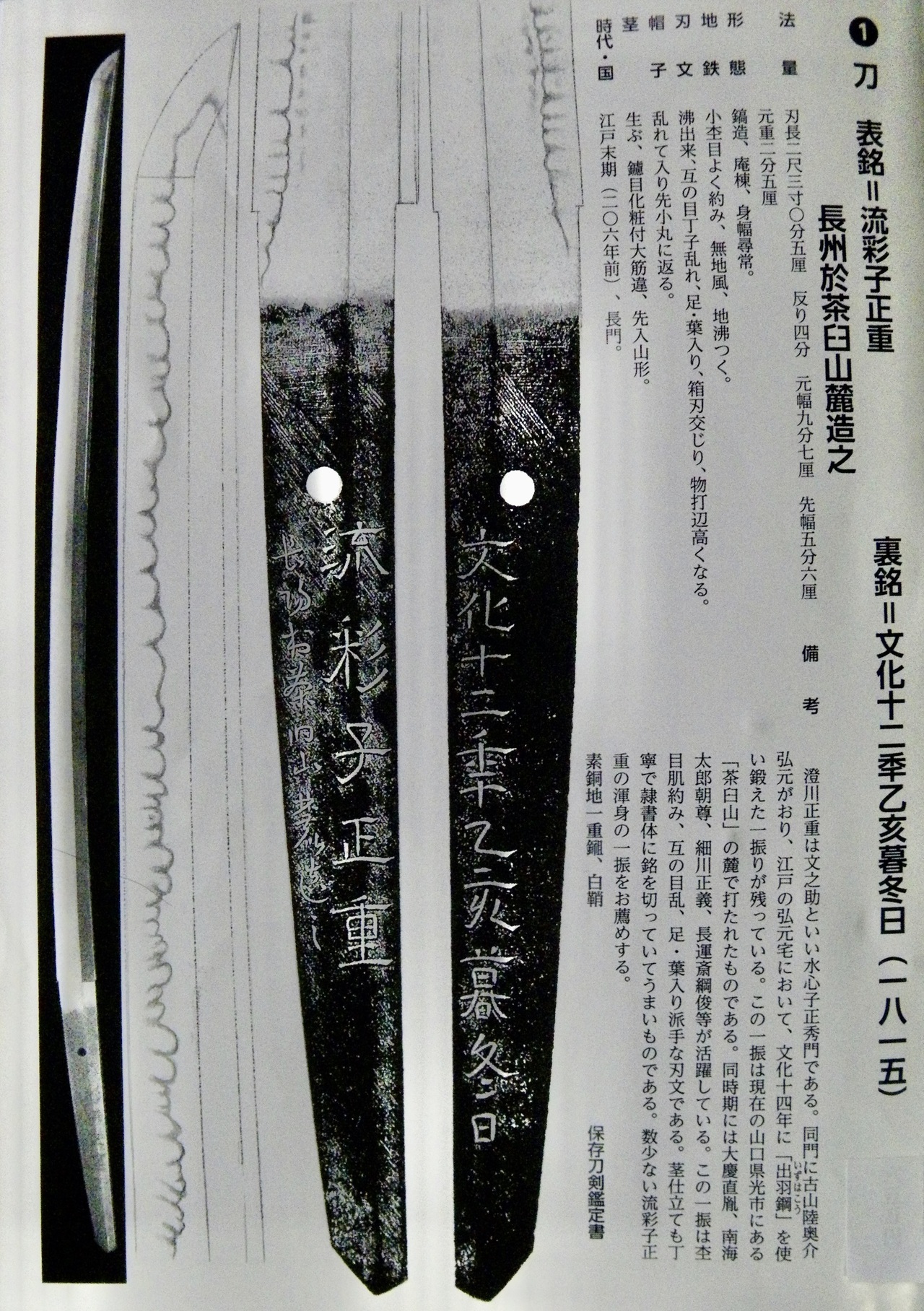

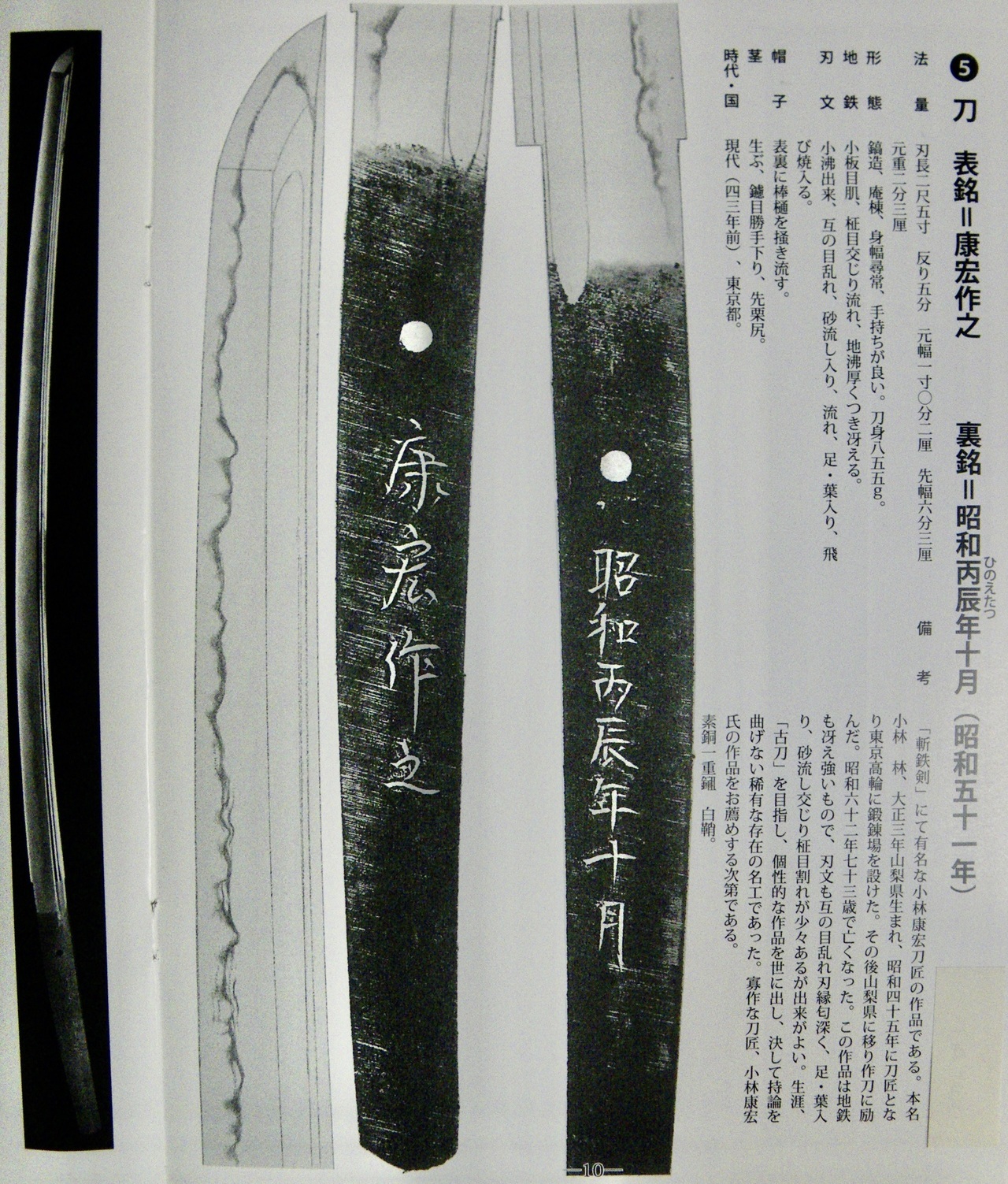

令和3年3月2日 刀、流彩子正重

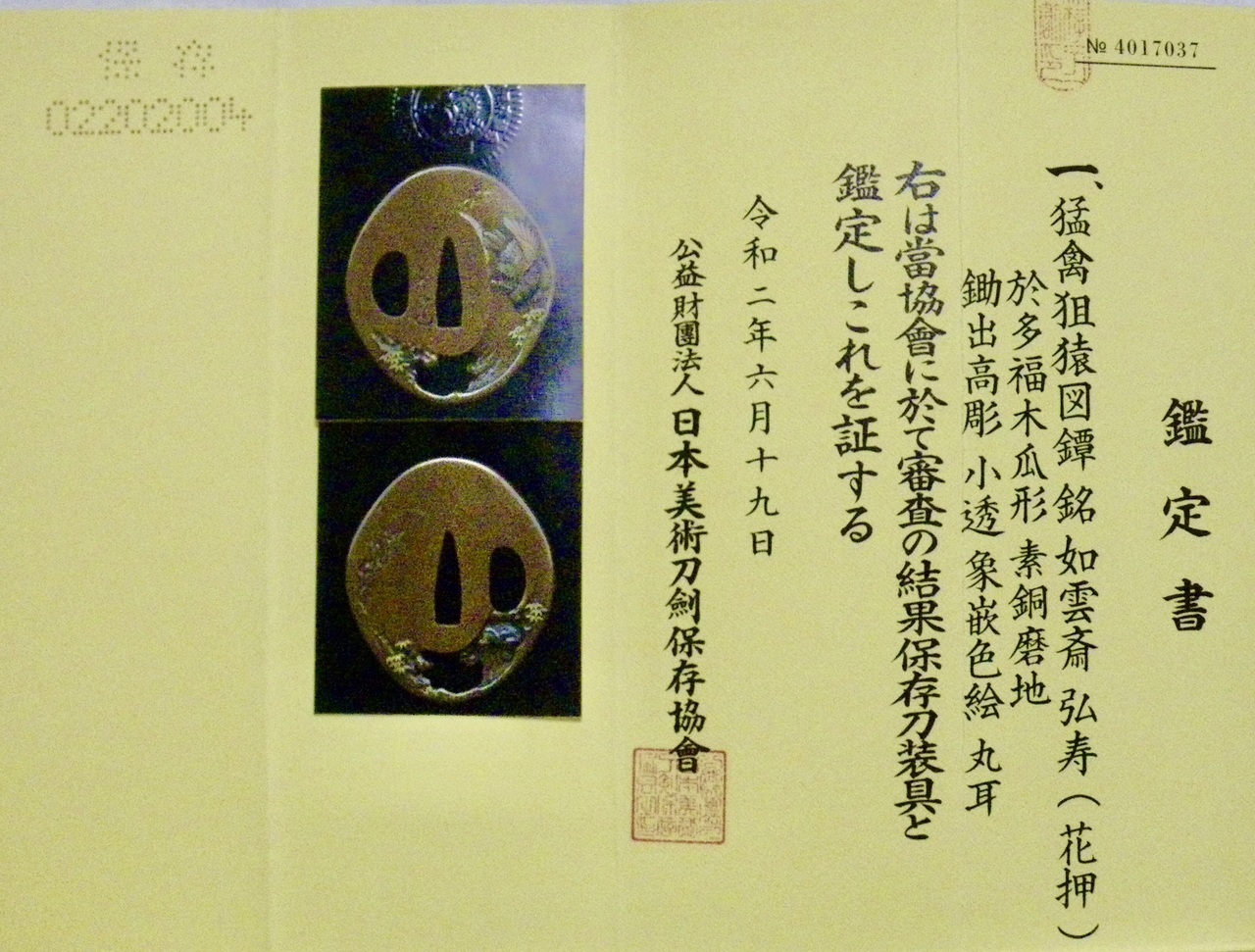

令和3年2月11日 鐔 銘=如雲斎弘寿(花押) 猛禽狙猿図

鐔 銘=如雲斎弘寿(花押) ご売約済

猛禽狙猿図 於多福木瓜形 素銅磨地 鋤出高彫 据文象嵌色絵

小透 丸耳

縦64ミリ 横54ミリ 厚さ3,5ミリ 重さ75ミリ

打越弘寿は水戸・谷田部通寿の流れで、玉川吉長門人である。

同門に石黒政春がいる。弘寿は江戸神田にも住み、多くの金工

師達と交流を持ち腕を磨いた。色金の使い方が巧みで精緻をき

わめた彫りなど最高水準の力量である。そしてベースの肉置きが

丁寧であり、微妙な立体感を表現する術は天才的であろう。今回

の鐔の鷹・猿の体も微妙な「筋肉」の質感を1センチメートル四方

の中に彫り上げているのは驚異的でさえある。猿の恐怖に怯えた表

情なども妥協せず、パーツのひとつ、ひとつを丁寧に彫ることによ

り的確に表現している。猿の眼玉も黒目部分を盛り上げることによ

り、より一層凍りついた表情になっており、肉眼では見えない部分

も手を抜かず、力を注ぐこだわりが当時の職人魂だったようだ。「

技巧は芸術ではないが、技巧のない芸術はない」と言われる所以で

あろう。

保存刀装具鑑定書付き

写真をクリックすると拡大されます

令和2年4月17日 青貝微塵塗三分刻鞘脇差拵 遊洛斎赤文

青貝微塵塗三分刻鞘脇差拵 ご売約済

[揃金具]百合図 素銅地 据紋高彫 金銀赤銅色絵

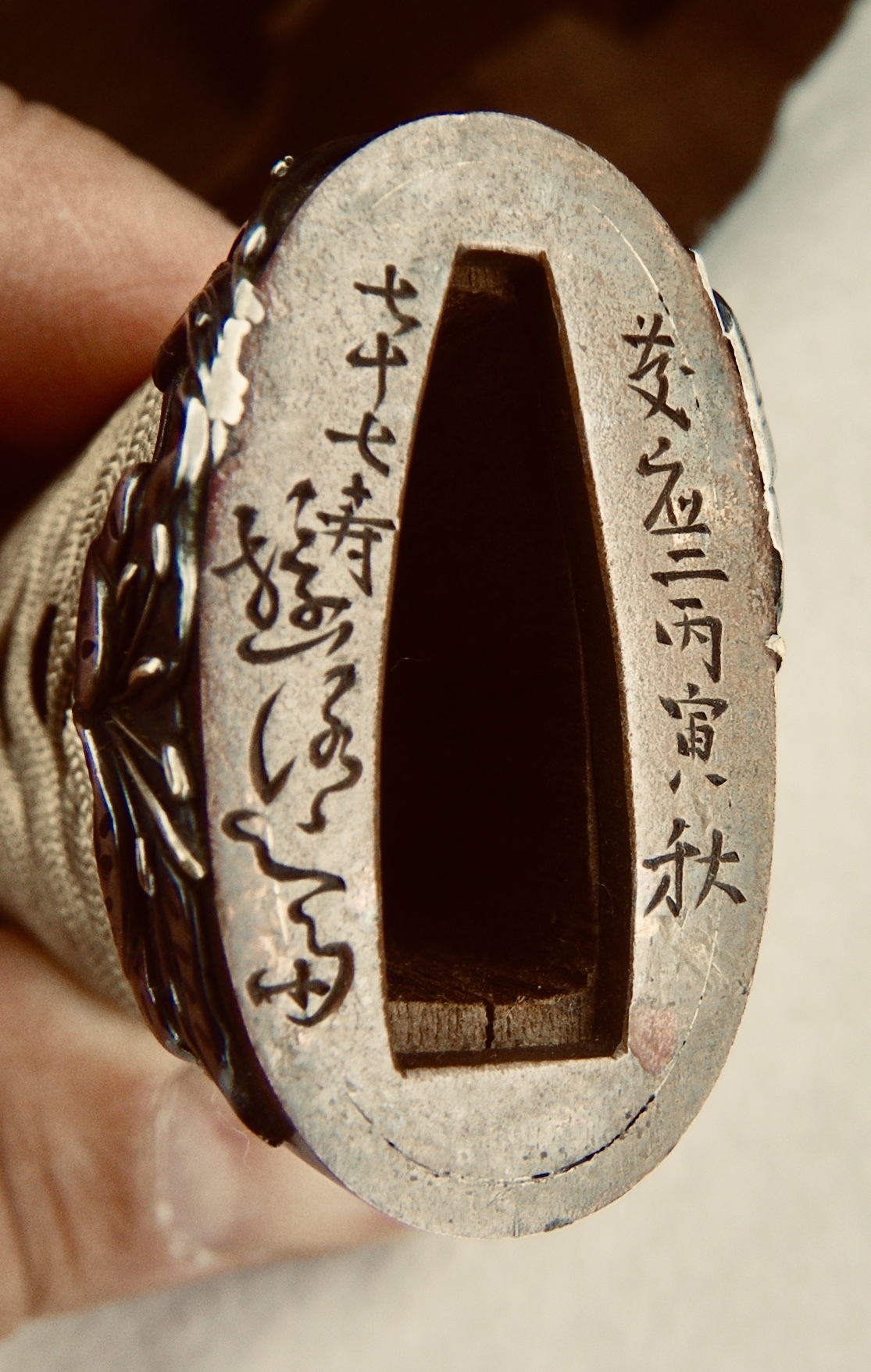

縁銘=慶応二丙寅秋七十七寿遊洛斎

頭銘=(金象嵌銘)赤文

鐺銘=(金象嵌銘)赤文

鐔=鉄地 銘=成龍軒栄寿(金印)雨龍紋散

目貫=猿候補月図 表=猿図 素銅地金色絵

裏=月図 銀地

鯉口、裏瓦、栗形、鐺は素銅地彫込象嵌金銀色絵。

小柄=無銘 糸瓜図 素銅地 据紋象嵌。

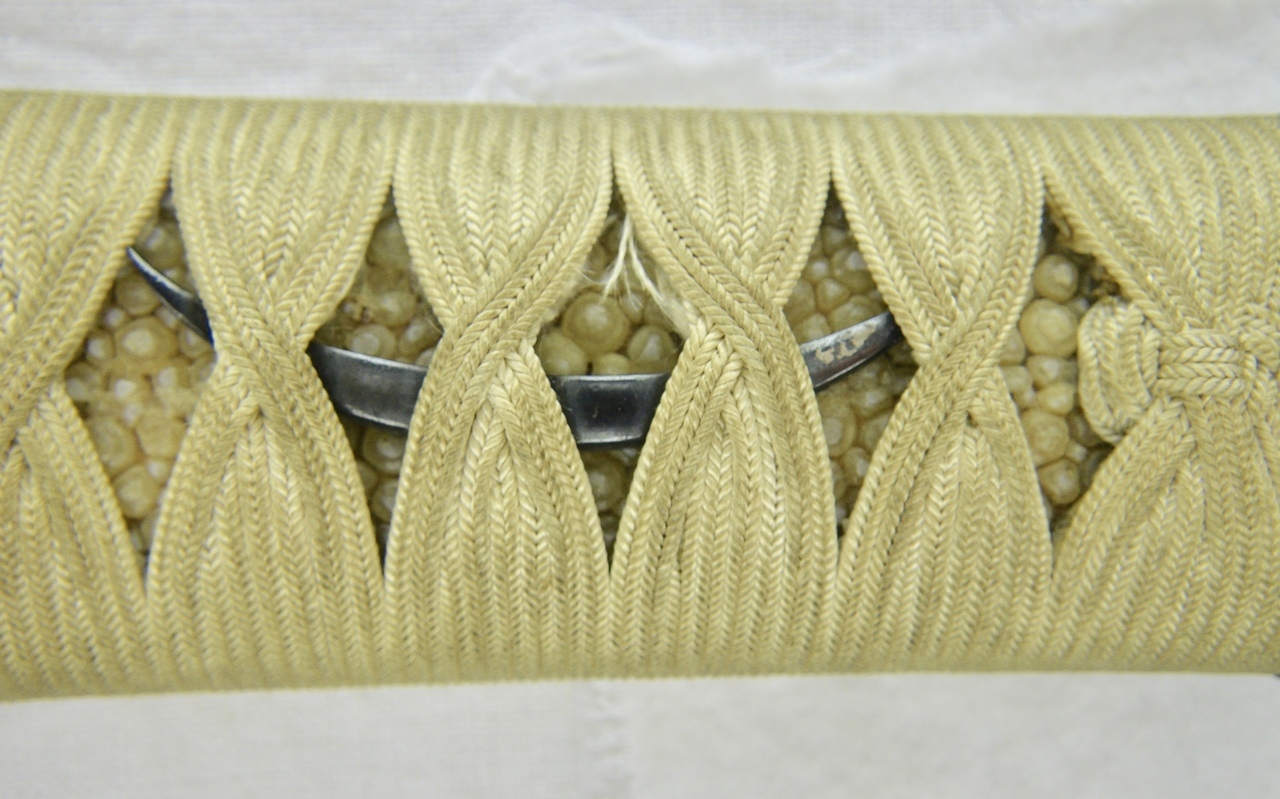

柄=白鮫皮着芥子蛇腹糸組上巻。

桂野赤文は寛政元年(1789年)桂雲軒定治の次男として生ま

れた。兄は鷺州、弟南山と称し共に金工家であり金工一家であっ

た。赤文は青年の頃に京都に入洛し、それを記念に自分の号を生

涯「遊洛斎」とした。酒井家のお抱え金工師となる前に江戸にも

遊学し、この頃儒者であった亀田鵬斎に学び多大なる影響を受け

たようである。鵬斎は豪放磊落な人物で化政期に文人サロンにて

風雅な遊びを谷文晁、大田南畝、曲亭馬琴、山東京伝、酒井抱

らと一緒に楽しんでいた。また、酒に浸っては書をものしたとい

う粋人で「みみず書き」の書で親しまれていた。このみみず書き

に惚れたのが赤文であった。江戸遊学後、赤文は独特のみみず書

きで銘を彫り始めている事でいかに鵬斎から影響を受けたか窺い

知れよう。鵬斎自身は越後に良寛和尚を訪ね意気投合してから字

がグニャグニャくねりだしたらしく、歴史の深みを感じずには

いられない。赤文は体が大きく髭を蓄え、風体異風で飄々とし

ていて「みみず書き」を地で行くような人であったようである。

この拵を眺めてみると、独特の雰囲気を醸し出していて個性的

でもある。特に縁頭の百合の迫力には圧倒されてしまう。当時貴

重な赤味の強い緋色銅(ひいろどう)を使い独特の造形美に仕上げ

ており、赤文ならではの作品であろう。また目貫も名工「安親」

風であり深みのある作品に仕上がっていて,つい少欲知足の言葉

を思い浮かべてしまう。水に浮かぶ月を取ろうとして溺れ死んで

しまう猿猴捕月のお話しである。赤文は金銭に執着せず、信仰心

厚く、また人情に厚い人柄であったようなので喜寿になるにあた

り、自らを戒めるためにこの目貫を使ったのではないだろうか。

鵬斎から学んだ人をくったような書きぶりの銘を生涯刀装具に切

り続けた粋人であった。

保存刀装具鑑定書

写真をクリックすると拡大されます。

ご売約済み

水流図 銀磨地 鋤き下彫 長90ミリ 幅33ミリ

幕末に流行した突兵拵の短刀鐺である。清流の流れるような、空気を

芸術的に表現している。表側は水玉を3つ、裏側は1つに彫り、華やか

な流れと、落ち着いた流れを巧みに表現していて、ごてごてと彫らず、

少ない彫りで、空間を表す様は天才、夏雄ならではの作品である。

上の写真、左側に載せた東京国立博物館蔵の夏雄の下絵帳には、鯉の

目貫と対に書かれているので、二所(ふたところ)としてつくられた

ようであるが、鯉の目貫はどこにあるか分からない。いつの時代にか

離ればなれになってしまったようである。

「日本の美術NO,111」夏雄と勝眠 P33所載品

「夏雄大鑑 剣具下図草稿」 p112所載品

特別貴重小道具(昭和44年10月)

お問合せ・ご相談

担当:柴田和光

親子三代、信用第一に美術刀剣の商いをして参りました。日本刀は日本にしかない芸術品であり、文化であります。

お客様のご希望をお聞きしながら、御刀、刀装具をご紹介できればと思っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。お客様のご来店を心からお待ちしております。

柴田 和光